冠動脈危険因子 ~肥満は万病のもと~

皆様こんにちは。西宮市、夙川グリーンプレイス、藤本整形外科循環器内科クリニック、リハビリテーション室です。梅雨も近づいてきて蒸し暑い日が多くなってきました。からだの調子はおかわりないでしょうか。

本日も心臓関連のお話です。

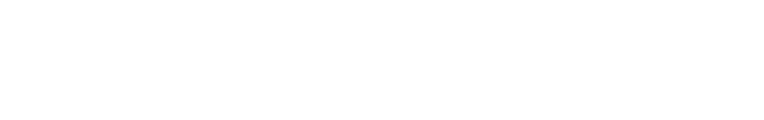

循環器の代表的な疾患である心筋梗塞や狭心症は『動脈硬化』が原因で起こることがほとんどです。動脈硬化を起こす危険因子のことを「冠危険因子」といいます。この冠危険因子をコントロールをして発症、再発を防ぐようにしないといけません。

脂質異常症 ⇒ 中性脂肪や悪玉コレステロールであるLDLコレステロールは動脈硬化を起こしやすくする

糖尿病 ⇒ 血液に含まれる糖質の量が多すぎると状態が続くと粥腫をつくり動脈硬化を起こしやすくなる

高血圧 ⇒ 血管の内皮が傷つき動脈硬化の下地を作る

肥満 ⇒ 内臓脂肪がたまりすぎると脂質異常、高血圧、高血糖となり相乗的に動脈硬化が起こりやすくなる

ストレス・喫煙 ⇒ 血管の収縮に異常が起こり血管が詰まりやすくなる

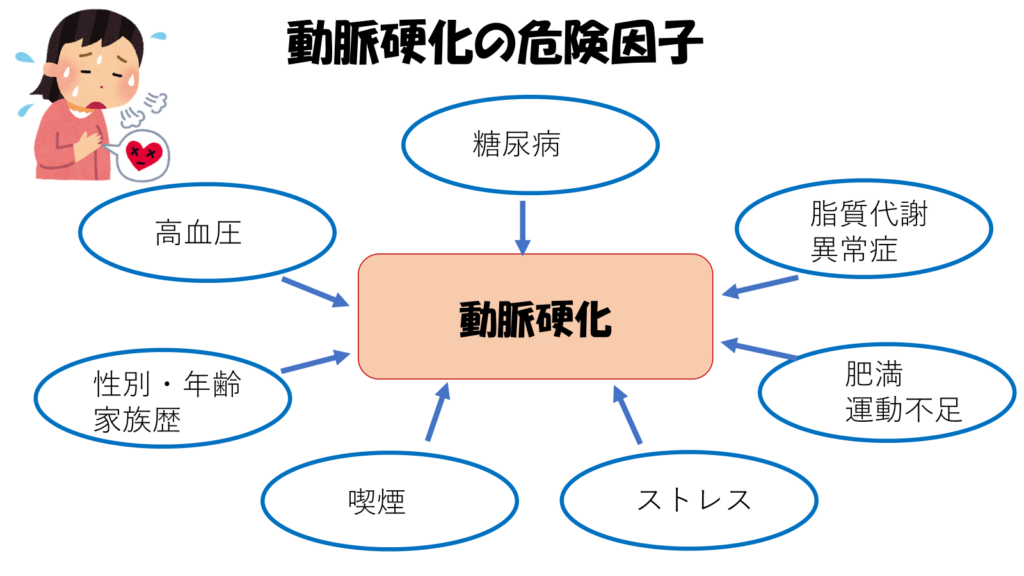

人のからだは主に糖質・タンパク質・ミネラル・脂肪から構成されています。この中で脂肪の割合が多すぎる状態を「肥満」といいます。肥満の判定に最も良く使用されるのが身長と体重から計算される「BMI(Body Mass Index:肥満指数)」です。日本肥満学会の基準では「BMI25以上」の場合に肥満と判定されています。

肥満自体は病気ではありませんが、もし肥満による悪影響が出ている場合には「肥満症」という病気と診断されます。肥満は生活習慣病だけでなく、がん、歯周病、骨や関節などの疾患など生活習慣病以外の病気の原因になります。

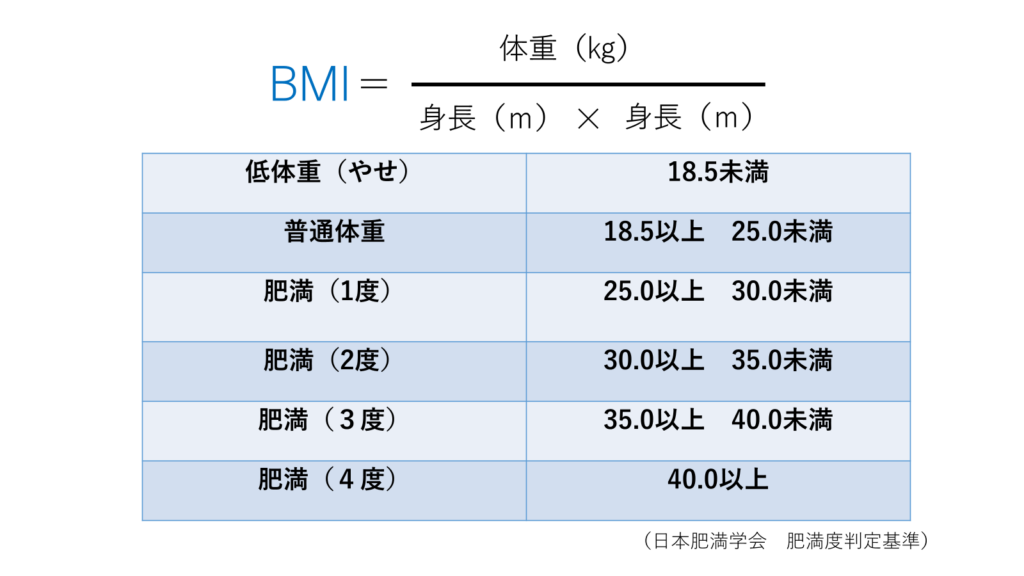

肥満には皮下脂肪が多い「皮下脂肪型肥満」、内臓脂肪が多い「内臓脂肪型肥満」とがあります。多くの研究から内臓脂肪肥満の方が病気になりやすいことがわかっています。

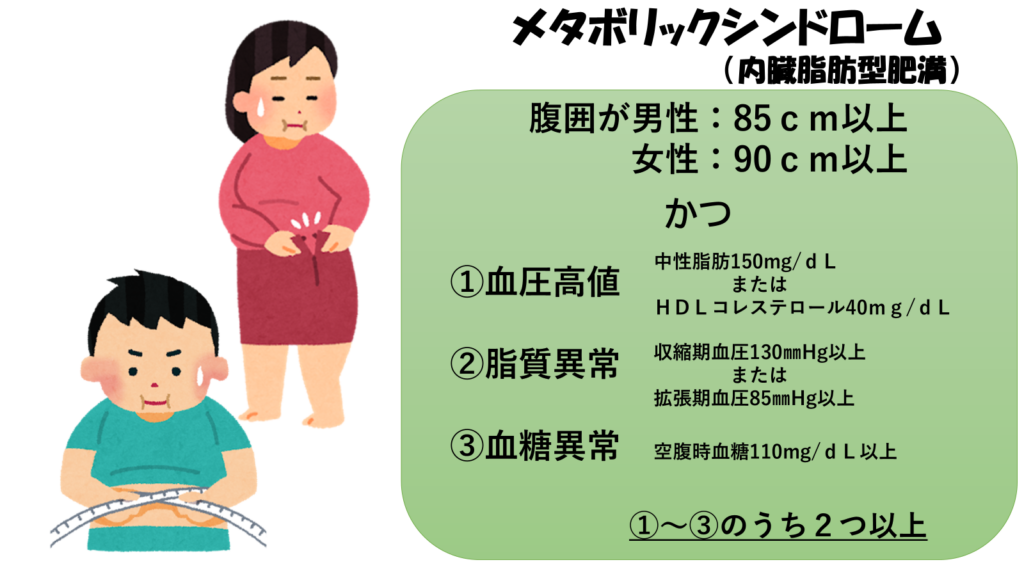

内臓脂肪の程度は腹囲(へその高さのウエスト周径)と比例するので腹囲が内臓脂肪型肥満かどうかの判定に使われます。男性では85cm以上、女性では90cm以上で「内臓脂肪型肥満」と判断されます。

内臓脂肪型肥満があると脂質異常症、高血圧、糖尿病などの危険因子が重なりやすくなります。またそれぞれの危険因子が軽度であっても虚血性心疾患や脳卒中の危険性を高めることがわかっています。この「内臓脂肪型肥満に加えて危険因子が重積した状態(脂質異常症・高血圧・高血糖のうち2つ以上の場合)」をメタボリックシンドロームと呼びます。

メタボリック・シンドロームでは薬物治療でそれぞれの危険因子を改善させたとしても(例えば降圧剤で血圧を低下させたとしても)内臓脂肪型肥満を改善させないと根本的な解決になりません。食事や運動などの生活習慣を改善し、肥満を改善することが重要です。

ひと昔前まで日本では心臓疾患に対してのリハビリテーションはメジャーではありませんでした。しかし、最近では大病院を中心に心臓リハビリを行う医療施設は増えてきています。その背景には生活習慣の欧米化、食生活の変化、超高齢化社会というこの国の現状にあります。虚血性心疾患(心筋梗塞や狭心症など)、心不全、末梢動脈疾患などの循環器疾患の患者様が安心して日常生活や仕事に復帰して、再発を予防するためには心臓リハビリを行う必要があります。

当院リハビリテーション室でも心臓リハビリテーションは行っています。心臓疾患の既往がある方で急激に体重が増えてしまった方、体力が低下している方、胸部に何らかの不調を感じる方は一度、循環器内科に受診、相談をご検討くださいませ。よろしくお願い致します。