それ「胸郭出口症候群」かも?

皆様こんにちは。西宮市、夙川グリーンプレイス、藤本整形外科循環器内科クリニック、リハビリテーション室です。11月半ばとなり朝晩は気温が低くなってきました。体調は崩されていないでしょうか。

寒さを引き金に関節、筋肉など様々な部位に疼痛は生じやすくなります。寒くて無意識に肩をすくめると頚部や肩甲骨周囲筋の緊張状態は徐々に上がってしまいます。今まで頚部や肩周り、上肢に至るまでだるさや痺れ感を自覚したことはないでしょうか。それはもしかしたら神経や血管の圧迫で起こる「胸郭出口症候群」かもしれません。今回は「胸郭出口症候群」について簡単に解説します。ちなみに“胸郭出口”とは、首から胸にかけての部位で鎖骨、第一肋骨、筋肉でできた狭い通路のことを指します。

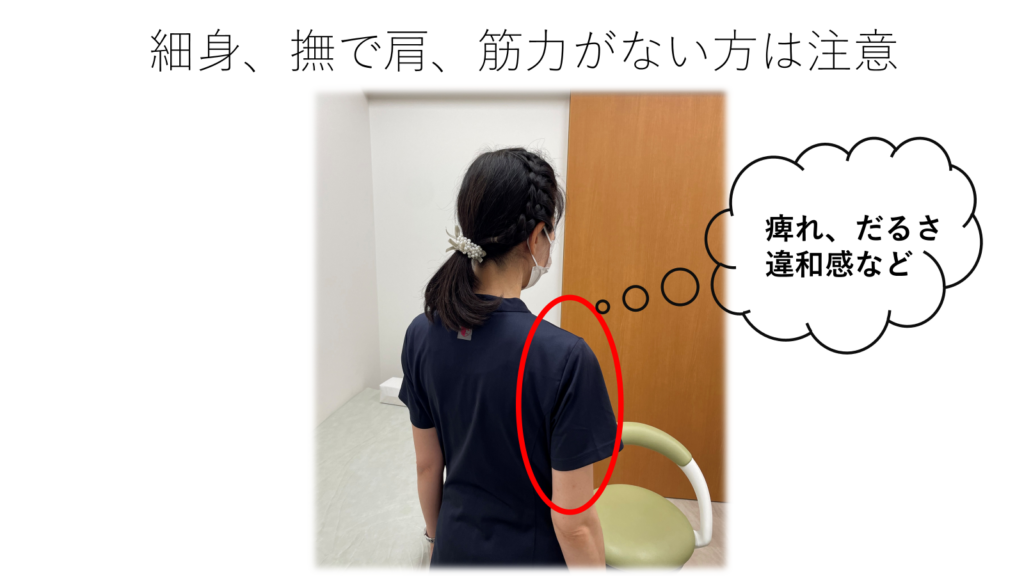

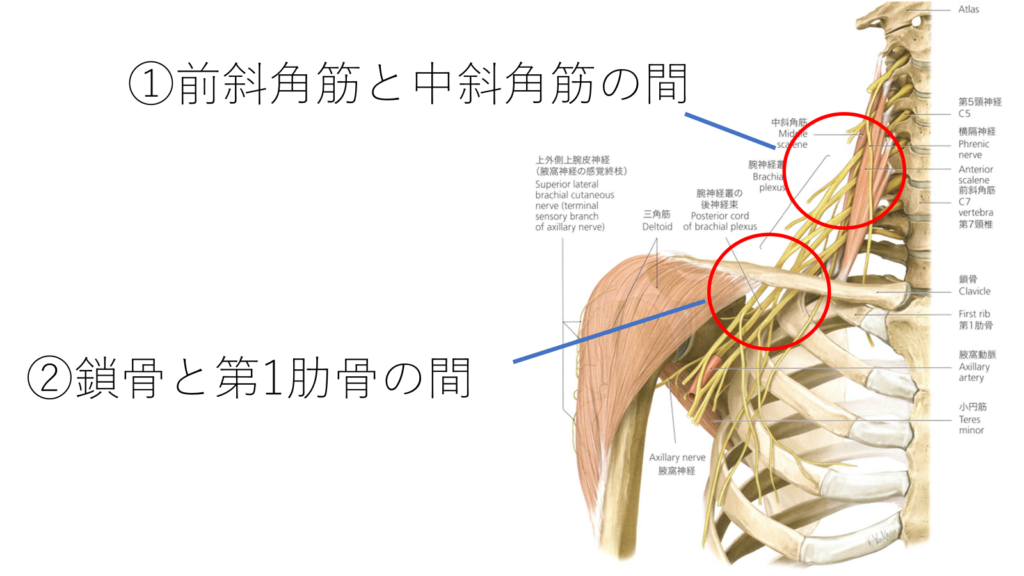

頸椎から上肢へと走行する神経は束状(腕神経叢:わんしんけいそう)になっています。これらの神経束は頚部にある斜角筋や肋骨と鎖骨の間など狭い空間を通るために圧迫を受けやすい構造になっています。上肢や肩甲骨周囲の運動や感覚を支配する神経の束は頸椎の椎間孔(上下頸椎の間から神経が左右へ出る空間)から、鎖骨下動脈と並走し①前斜角筋と中斜角筋の間、②鎖骨と第1肋骨の間、③肩甲骨と肋骨をまたぐ小胸筋の深部を走行します。これら3か所での締め付けや圧迫が起きることで、神経や血流が阻害され不具合が生じると言われています。

それぞれの発生部位により①斜角筋症候群、②肋鎖(ろくさ)症候群、③小胸筋症候群とも分類され、総称として『胸郭出口症候群』と呼ばれます。症状としては強い痛みではないものの、上肢や肩甲骨周辺のだるさ、違和感、小指側の痺れが生じるなどなんともいえない不快感を伴います。症状が長引くと上肢~手指の筋力も弱まります。そうなると細かい作業がしにくくなるといった巧緻性障害も引き起こしてしまいます。

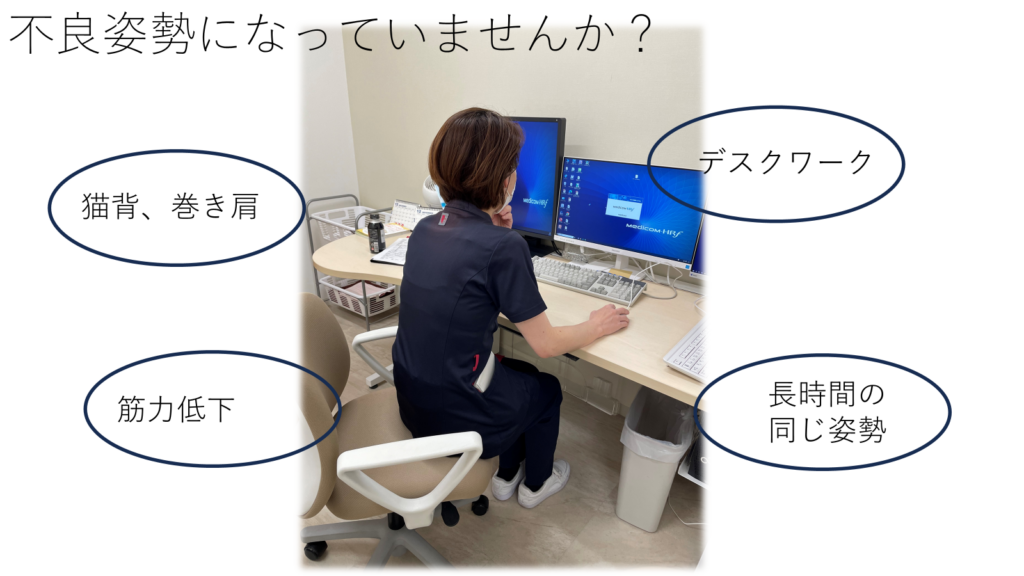

胸郭出口症候群が起こる原因として考えられるのが、上肢筋や肩周囲筋を同一姿勢や偏った状態で酷使することです。デスクワークやパソコン作業、重いものを持ち運ぶ作業、手元で集中する作業を長時間続けていると、頚部筋、肩周辺の筋肉が過緊張を起こしてしまいます。緊張の高くなった筋肉は弾力性、柔軟性を失ってしまい、血流も滞りがちとなります。他には加齢による筋肉の硬化も少なからず影響します。

この胸郭出口症候群は筋肉量の少ない女性に多く発生する疾患です。一方、日常的に筋トレを行っている人は生じにくい疾患です。筋肉量が少ない女性と比べて、運動を日常的に行う人の筋肉は、柔軟性や耐久性があり痛みが生じるリスクが相対的に下がるからです。

姿勢においては猫背や巻き肩といった不良姿勢は症状を助長する要因になります。不良姿勢との関連が深い首こり、肩こりといった状態が慢性的になると筋肉の間を通る神経や血管の圧迫につながってきます。改善を目指すならばまずはこれらの要因を取り除くことが大切です。椅子や机の設定、パソコン環境やデバイスの角度、作業中の座位姿勢などを見直すことが必要となります。また姿勢筋を強化することでそもそも不良姿勢にならないようにする視点も大切です。

首、肩周りなど痛みや違和感を感じた方は当院へお気軽にご相談くださいませ。